怎样的医院能代表未来发展趋势?医院高质量发展为

“十四五”开局之年,公立医院“高质量发展”频繁出现在国家政策文件中,为什么要提出这样一个命题?它对公立医院发展提出了哪些核心要求?究竟什么样的医院可以代表未来发展趋势?

如果说2021年是把“公立医院高质量发展”推向时代前沿的起点。那么2022年则是落实公立医院高质量发展的关键年。

/

2月9日,《各省(区、市)推进公立医院高质量发展评价指标(试行)》发布,此项评价指标涵盖8个一级指标,27个二级指标,多项评价指标与三级公立医院的绩效考核指标有所重合。

3月4日,财政部办公厅、国家卫健委办公厅发布了《关于组织申报中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》(财办社〔2022〕7号),以深入推广三明市医改经验,推动公立医院高质量发展。

截至2019年,全国医院数量是34354家,其中三级医院数量是2749家,其中三级公立医院2404家,二级医院9687家,一级医院11264家;各类医院入院人数看,2019年,三级医院入院人数为1048.27万人,二级医院8380.1万人,一级医院1151万人,三级医院入院人数占入院总人数近一半。透过两组数据发现,我国医疗服务体系的结构“倒金字塔”问题仍旧异常突出。

01

推动公立医院高质量发展,医院管理者面临诸多挑战

一方面,药品、耗材零加成导致医院的收入出现巨大缺口,医保支付方式改革倒逼医疗机构成本控制,三级公立医院“国考”揭开医院信息化建设短板……

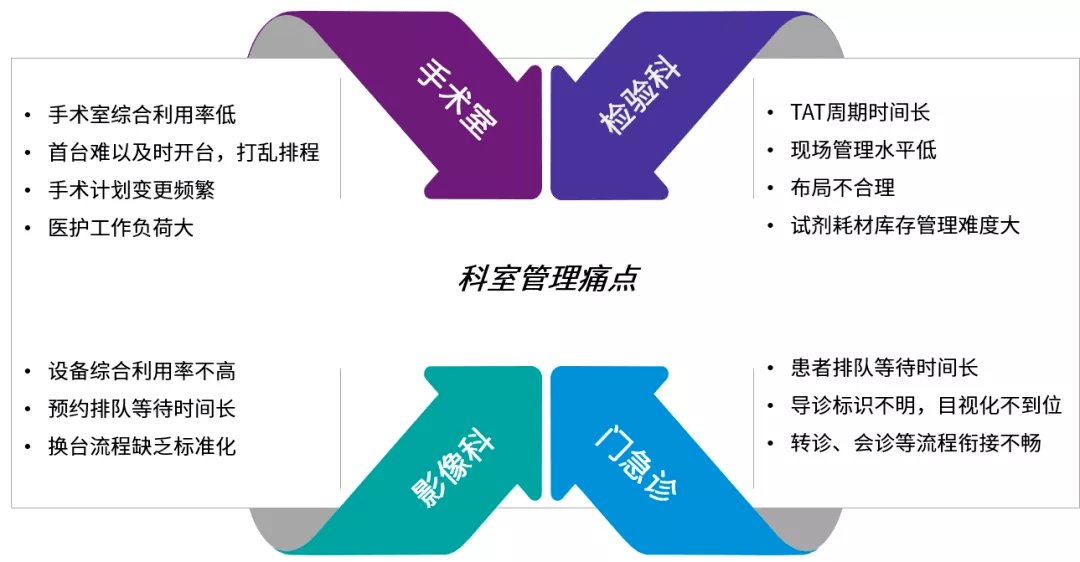

另一方面,医院内部各个科室所遇难题各有不同:手术室手术计划变更频繁,医护工作负荷大等;检验科现场管理水平低,布局不合理等;影像科预约排队等待时间长,换台流程缺乏标准化等;门急诊转诊、会诊等流程衔接不畅,导诊标识不明,目视化不到位等。这些环节无一不是造成病患就诊流程中的瓶颈,病患满意度下降的根因早已暗藏其中,科室管理痛点可见一斑。

图片来源于网络素材,侵删

“如此多方挤压,医院的生存发展空间究竟在哪?”、“医院如何创新管理,需针对哪些方面,做出什么样的改变才能自上而下落实精细化改革?”这些问题始终萦绕在管理者脑边。

也就是说,为实现高质量发展,医院着重在使命、愿景、校训层面绘制了战略规划蓝图,却在自上而下的战略分解及自下而上的落地层面屡屡受阻,过去“粗放型”管理模式难以成为有效的改善优化抓手。

02

高质量发展的核心是发展的高质量

高质量发展的核心是发展的高质量,这并不意味着所有的医院都是在技术上的高水平,不同的医疗机构未来的定位是不一样的。

“国考”之前,虽然各级医疗机构都会接受评审评价,但基本上都属于“省考”,全国的三级公立医院在同一个平台用同一个标尺去考核,始于2018年“国考”。

2018和2019年的公立医院绩效考核数据为公立医院高质量发展意见的出台提供了很大的佐证和依据。两年“国考”反映出来的不足和短板,恰恰是“十四五”时期每个医疗机构需要着重提升和发展的方向,很多也被写进了高质量发展的相关文件中。

霍尔斯梳理发现,以全国三级公立医院绩效考核55个指标中的第22项指标“门诊患者平均预约诊疗率”为例,2019年“国考”门诊预约率达47.26%,同比提升5.24%。

这个指标折射反映出的是,公立医院高质量一定要以信息化支撑为手段,创新和完善医疗服务模式,这一点在前不久刚刚公布的《公立医院高质量发展促进行动》中,也明确了要建设“三位一体”智慧医院,线上线下一体化医疗服务模式形成,医疗服务区域均衡性进一步增强。

03

医院绩效考核与高质量发展评价逐步走向融合

公立医院绩效考核与公立医院高质量发展评价将逐步走向融合,形成为公立医院高质量发展指数。二者的出发点与落脚点均是为了促进公立医院的发展,都是指向同一个卓越医院模型,它们是硬币的两个方面,正所谓殊途同归。

国务院办公厅发布的《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》号文件已经将“收支平衡”纳入考核指标,要求公立医院不仅要在业务发展上有社会价值,还要注重运营效率。

国家政策是从业务基金中提取60%的余额,大部分是积累的,体现“允许医疗服务收入扣除费用,按规定提取各种资金。”如果没有剩余,医院如何提高医疗队的积极性?如何激励才能充分调动积极性?

从国家密集出台政策文件可见,未来不管是公立医院,还是民营医院,都将走向同质化管理,这个不是口号。随着各地“十四五”规划的各种细节落实,看到国家的监管力度在不断加强。

霍尔斯表示,医院绩效作为医院管理的其中一个有效管理工具。需要结合国家考核指标以及各医院实际情况进行设计规划的可操作性,才能更好迎接国家的严格指标考核与各医院的高质量发展。新一代“第四代”医院绩效,响应国家公立医院绩效考核标准,全面解决医院平衡分配和分配合规问题。

相关文章:

相关推荐:

网友评论: